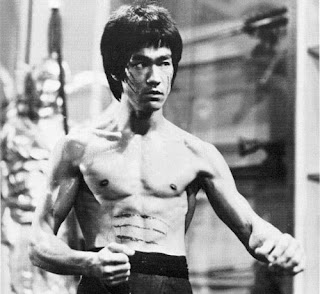

Per l’unico film di produzione americana, Bruce Lee ha fatto le cose in grande. Non poteva essere altrimenti, considerando il suo immenso talento nelle arti marziali trasposto con superba efficacia nella spettacolarità cinematografica. Regia di Robert Clouse (una vita nell’action movie, non a caso dirigerà anche il postumo Game of Death - L'ultimo combattimento di Chen, 1978), musiche (fantastiche) di Lalo Schifrin, comprimari di lusso del calibro di John Saxon, Jim Kelly e i cattivissimi Shih Kien e Bolo Yeung. Il risultato è Enter the Dragon (Long zheng hu dou, I 3 dell’Operazione Drago, 1973), concentrato dinamitardo di azione e violenza.

La vicenda è piuttosto scontata: Lee è un maestro di kung fu inviato dai servizi segreti su un isolotto di Hong Kong per incastrare il temibile Han, il quale maschera con un triennale torneo di arti marziali un traffico di droga e donne. Bruce è anche in cerca di vendetta per la sorella poiché il gorilla di Han, O’ Harra, ne ha direttamente procurato il suicidio. Sull’isola, il giovane si allea con il debosciato Roper (Saxon) e l’orgoglioso Williams (Kelly). Le conseguenze saranno botte per tutti. A prescindere dal soggetto dunque, ciò che conta è la tensione narrativa, tenuta sempre su livelli elevatissimi. Inutile citare i combattimenti, che vedono Bruce padrone incontrastato della scena.

Il tema di Schifrin incalza senza alcuna sosta con le sue evoluzioni funk (fu), la regia di Clouse è diligente (d’altronde basta seguire i movimenti degli atleti attori e il gioco è fatto), ogni qualvolta Lee compare è una goduria per gli occhi. Memorabili la sequenza notturna con il serpente controllato come fosse un gattino innocente e lo scontro conclusivo con Han nella stanza degli specchi, trovata geniale che lascia senza fiato. L’ultima immagine con l’artiglio incastrato suggella la fine di un’era. E la definitiva plasticità di un certo tipo di immagine. Enter the Dragon va visto anche per questo, è stato uno dei pochi prodotti ad unire in maniera omogenea la spy story all’americana, il classico film d’azione e i temi portanti del kung fu movie. Se ci si pensa bene non è cosa da poco.